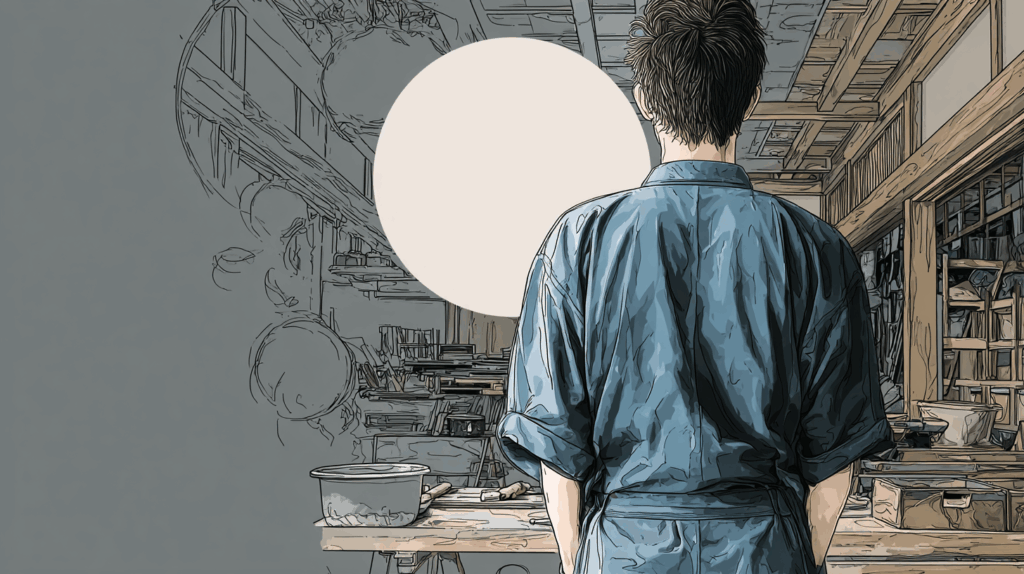

漆芸作家の挑戦、英語が開いた世界への扉、日本の伝統を守るために世界へ飛び出した職人

「日本の伝統工芸を、世界に届けたい」——そう語った浅井さんが、英語を学ぶために選んだのはフィリピン・マニラの語学学校でした。駆け出しの漆芸作家だった彼が、失敗やパンデミックによる中断を乗り越え、ついには大英博物館に作品を展示するまでに至った軌跡。

アートと英語がつないだ、静かで熱い挑戦の物語をご紹介します。

■ 日本の“蒔絵”を世界に伝えたい——その第一歩が英語だった

浅井さんがフィリピンにやってきたのは2019年。まだ30代前半で、

漆芸作家としては日本国内で「ようやく名前が知られ始めた」頃でした。

専門は蒔絵(まきえ)という、日本の伝統的な装飾技法。彼が留学に来た目的は、「海外で個展を開けるようになるための英語力を身につけること」でした。

■ マニラでの挑戦と、実らなかった交渉

フィリピン留学中、浅井さんはアートを通して国境を越えようと動き始めます。

マニラの博物館と交渉し、自身の作品を展示するための場を求めました。

最終的に実現には至りませんでしたが、「英語で自分の想いを伝え、文化を語る」経験は大きな糧となりました。

■ 日本の伝統を、フィリピンでつなぎたい

フィリピン滞在中、浅井さんは次なる夢を語っていました。

「いずれはフィリピンに会社をつくり、日本の伝統工芸を次世代に継承させたい」

背景には、日本国内で進む漆の職人不足、漆の原料自体の生産縮小という危機感がありました。

「このままでは技術が絶えてしまう」と考えた浅井さんは、

英語を通してフィリピンと日本を文化でつなぐ構想を描いていました。

■ パンデミックで中断、それでも評価は世界へ

その後、パンデミックの影響で再渡航の予定は中止。

しかしその間、浅井さんの作品は国内外で徐々に注目され始め、ついにはあの「大英博物館」に展示されるほどに。

「10万円で売っていた作品が、今では倍以上の価値になっている」と語られるように、

作家としての評価は飛躍的に高まりました。

■ 英語が意識を変え、世界が視野に入った

浅井さんは英語を学んだことで、「文化を説明する力」だけでなく、

「視点の広がり」も手に入れたといいます。

それまでは日本国内を中心に考えていた活動も、「英語で伝えられる」という自信が生まれたことで、

世界のマーケットや評価機関に目が向くようになりました。

またフィリピンでの生活が、世界を近くに感じることが出来たきっかけになったのではないかと

近くで応援していた大町さんは言います。

とかく「海外暮らし」は大きな挑戦のように感じますが、

どんな人でも慣れてくれば日常になります。それこそ日本で暮らしているのも海外で暮らしているのも

同じような感覚になってくるのです。日本に居る時の「海外」とは気持ちの部分でも遠い異国でしたが、

フィリピンで暮らすなかで、どこでも同じなんだという気持ちになる人が多いです。

【まとめ】世界が作品を評価してくれる、そのきっかけは英語だった

「日本の伝統を守るには、変わる覚悟が必要だった」

——浅井さんの言葉には、現代の職人が抱えるリアルな課題と、それを超えるための挑戦が詰まっています。

英語を学ぶことは、単なる語学力の習得ではなく、自分の作品や想いを世界とつなぐ“鍵”になるのだと、彼の歩みが教えてくれます。

日本では秋絵は伝統工芸として守られている存在ですが、やはり守られているだけでは

未来には小さく廃れていってしまう危機感を強く感じていたそうです。

同じ作品でも英語というツールで発信する力、また感覚的に近くなった海外との距離感。

世界向けて発信するその力を得たのはフィリピンと英語だったのだということだと思います。